6. Teil Ausbilderprüfung - Deine Verantwortung: Die Kernpflichten für Lehrbetriebe und Ausbilder

In dieser Serie bereiten wir die wichtigsten Themen der österreichischen Ausbilderprüfung verständlich und praxisnah auf, damit du für die Prüfung perfekt gerüstet bist und den Ausbildungsalltag souverän meisterst – egal, ob Einsteiger oder erfahrene:r Ausbilder:in!

Einleitung: Deine neue Rolle – Mehr als nur ein Job

Herzlichen Glückwunsch! Wenn du diesen Artikel liest, stehst du entweder kurz davor, die verantwortungsvolle Rolle als Ausbilderin oder Ausbilder zu übernehmen, oder du bist bereits mittendrin und möchtest deine Kenntnisse vertiefen. So oder so, du hast einen entscheidenden Schritt getan. Die Ausbildung von Lehrlingen ist eine der wichtigsten Aufgaben in jedem Unternehmen – und eine, die weit über die reine Vermittlung von Fachwissen hinausgeht. Du bist nicht nur Lehrer, sondern auch Mentor, Vorbild und eine zentrale Stütze auf dem Weg eines jungen Menschen ins Berufsleben.

Diese Rolle bringt eine große Verantwortung mit sich, die auf soliden gesetzlichen Pflichten fußt. Aber keine Sorge: Diese Pflichten sind kein unüberwindbares Hindernis, sondern ein klares Geländer, das dir Sicherheit und Orientierung gibt. Sie stellen sicher, dass die Ausbildung fair, sicher und erfolgreich verläuft – für den Lehrling, für dich und für den gesamten Betrieb.

Dieser Leitfaden ist dein praktischer Partner. Wir werden die fünf Kernpflichten, die das Fundament deiner Arbeit bilden, detailliert und verständlich beleuchten:

- Die fachliche Ausbildung: Wie du Wissen strukturiert und zielgerichtet vermittelst.

- Die Überwachung und Förderung: Wie du den Lernfortschritt im Auge behältst und als Coach agierst.

- Die faire Entlohnung: Was du über die Lehrlingsentschädigung und die Regeln im Krankheitsfall wissen musst.

- Die kompromisslose Arbeitssicherheit: Wie du für ein sicheres Umfeld sorgst und die besonderen Schutzvorschriften für Jugendliche einhältst.

- Die Partnerschaft im dualen System: Wie du erfolgreich mit Berufsschule und Eltern zusammenarbeitest.

Sieh diesen Artikel als dein Nachschlagewerk, das dir hilft, deine Aufgaben mit Professionalität, Selbstvertrauen und der nötigen rechtlichen Klarheit zu meistern. Denn am Ende geht es um eines: die Fachkräfte von morgen bestmöglich auf ihre Zukunft vorzubereiten.

1. Das Fundament deiner Verantwortung: Wer ist wer in der Lehrausbildung?

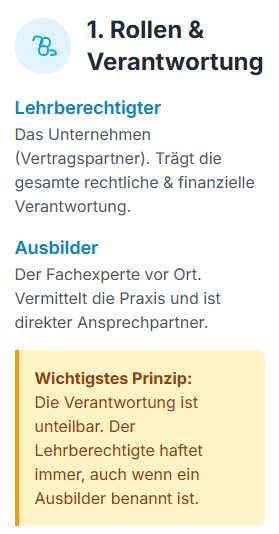

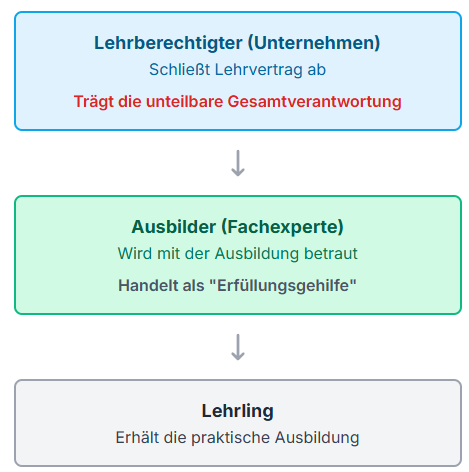

Bevor wir in die Details deiner täglichen Aufgaben eintauchen, ist es entscheidend, die Rollen und die damit verbundene Verantwortung klar zu verstehen. Im österreichischen Ausbildungssystem gibt es zwei zentrale Akteure auf Unternehmensseite: den Lehrberechtigten und den Ausbilder. Auch wenn die Begriffe oft synonym verwendet werden, haben sie rechtlich unterschiedliche Bedeutungen.

Der Lehrberechtigte: Der Vertragspartner mit der Letztverantwortung

Der Lehrberechtigte ist die juristische oder natürliche Person, die den Lehrvertrag mit dem Lehrling abschließt. Das ist in der Regel das Unternehmen selbst – sei es eine GmbH, ein Einzelunternehmer, eine Gebietskörperschaft oder auch ein Freiberufler wie ein Arzt oder Architekt.

Der Lehrberechtigte trägt die gesamte rechtliche und finanzielle Verantwortung für die Ausbildung. Er ist dafür verantwortlich, dass alle gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden – von der korrekten Anmeldung des Lehrvertrags über die Zahlung der Lehrlingsentschädigung bis hin zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit.

Der Ausbilder: Der Fachexperte vor Ort

Der Ausbilder (oder die Ausbilderin) ist die Person, die vom Lehrberechtigten mit der tatsächlichen, praktischen Ausbildung des Lehrlings betraut wird. Um diese Aufgabe übernehmen zu dürfen, musst du als Ausbilder bestimmte Qualifikationen nachweisen, in der Regel durch die Ausbilderprüfung oder einen anerkannten Ausbilderkurs. Du bist der direkte Ansprechpartner für den Lehrling, vermittelst die fachlichen Inhalte und überwachst den Lernfortschritt im Betriebsalltag. Der Lehrberechtigte kann diese Rolle selbst übernehmen oder einen qualifizierten Mitarbeiter damit beauftragen.

Die unteilbare Verantwortung: Ein entscheidendes Prinzip

Hier kommt der wichtigste Punkt, den du verinnerlichen musst: Die Benennung eines Ausbilders entbindet den Lehrberechtigten niemals von seiner Gesamtverantwortung. Das Gesetz formuliert es unmissverständlich: Der Lehrberechtigte "trägt die Verantwortung für die Ausbildung auch immer mit, selbst wenn er einen Ausbilder benannt hat."

Was bedeutet das in der Praxis? Der Ausbilder agiert rechtlich gesehen als "Erfüllungsgehilfe" des Lehrberechtigten. Wenn du als Ausbilder deine Pflichten vernachlässigst – sei es durch mangelhafte Unterweisung oder einen Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften –, fällt dies rechtlich immer auf den Lehrberechtigten, also das Unternehmen, zurück.

Diese Struktur hat weitreichende Konsequenzen für beide Seiten:

- Für den Lehrberechtigten (Unternehmer): Deine Aufgabe ist nicht nur, einen qualifizierten Ausbilder zu benennen. Du musst auch sicherstellen, dass dieser die notwendigen Ressourcen (Zeit, Werkzeuge, Budget) und die nötige Unterstützung erhält, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung durchführen zu können. Du bist für die Handlungen deines Ausbilders rechenschaftspflichtig.

- Für dich als Ausbilder: Du hast eine direkte, professionelle Sorgfaltspflicht gegenüber dem Lehrling. Gleichzeitig bist du Teil einer übergeordneten Verantwortungsstruktur. Das gibt dir das Recht und die Pflicht, von deinem Lehrberechtigten die Rahmenbedingungen einzufordern, die du zur Erfüllung deiner Aufgaben benötigst. Es handelt sich nicht um eine einfache Delegation, sondern um eine Struktur der gegenseitigen Abhängigkeit und gemeinsamen Verantwortung.

2. Die Hauptaufgabe: Fachliche Ausbildung mit Plan und Ziel

Die Kernpflicht deines Jobs ist die systematische Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse, die der Lehrling für seinen zukünftigen Beruf benötigt. Das österreichische System setzt hier bewusst auf Struktur und Planbarkeit, um eine hohe und vergleichbare Ausbildungsqualität im ganzen Land sicherzustellen. Ein reines "Learning by Doing" ohne roten Faden reicht nicht aus.

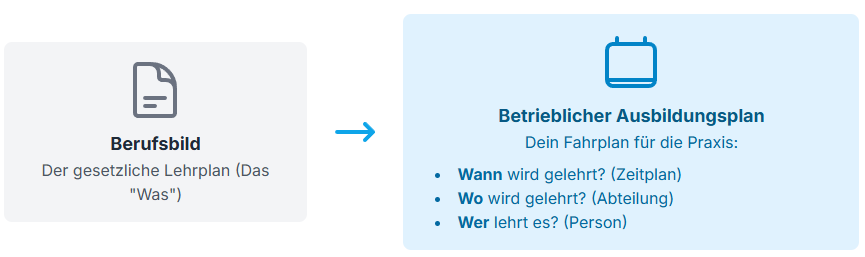

Die gesetzliche Grundlage: Das Berufsbild

Für jeden der rund 200 Lehrberufe in Österreich gibt es eine offizielle Ausbildungsordnung. Der wichtigste Teil dieser Verordnung ist das Berufsbild. Stell dir das Berufsbild als den verbindlichen Lehrplan für den Betrieb vor. Es legt ganz genau fest, welche Kompetenzen – aufgeteilt nach Lehrjahren – mindestens vermittelt werden müssen. Es ist die gesetzliche Messlatte für den Inhalt deiner Ausbildung. Du findest die Berufsbilder für alle Lehrberufe online, meist über die Wirtschaftskammer (WKO).

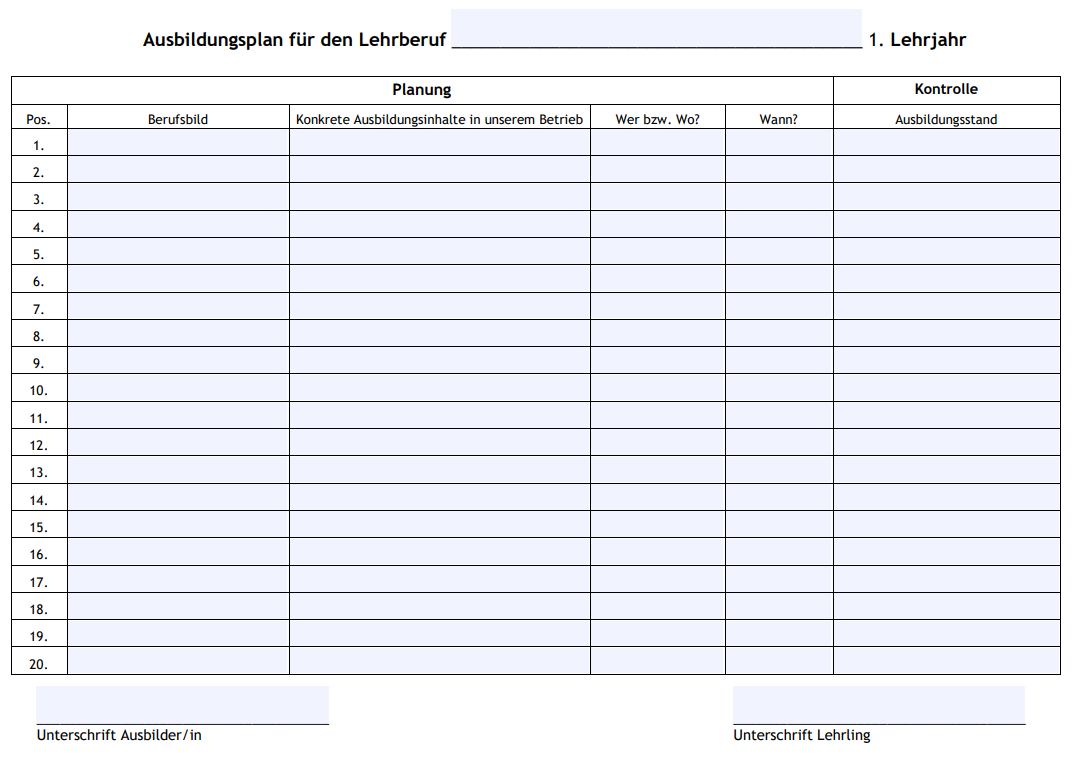

Der Ausbildungsplan: Dein Fahrplan zum Erfolg

Basierend auf diesem Berufsbild bist du als Ausbilder verpflichtet, einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. Dieser Plan ist dein wichtigstes Werkzeug. Er übersetzt die abstrakten Vorgaben des Berufsbilds in einen konkreten, zeitlichen Fahrplan für deinen Lehrling. Ein guter Ausbildungsplan beantwortet folgende Fragen:

- Was wird gelehrt? Welche spezifischen Fertigkeiten und Kenntnisse aus dem Berufsbild werden vermittelt?

- Wann wird es gelehrt? In welchem Lehrjahr und in welchem Zeitraum (z.B. Quartal) steht ein bestimmtes Thema an?

- Wo wird es gelehrt? In welcher Abteilung oder an welchem Arbeitsplatz findet die Unterweisung statt? Ein Rotationsplan ist hier oft ein sinnvolles Instrument, um sicherzustellen, dass der Lehrling alle relevanten Bereiche des Unternehmens kennenlernt.

- Wer lehrt es? Wer ist für die jeweilige Lerneinheit verantwortlich? Das bist meist du, aber es können auch andere Fachkräfte im Team sein.

Du musst das Rad hier nicht neu erfinden. Für sehr viele Lehrberufe stellen die WKO und das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) hervorragende Ausbildungsleitfäden zur Verfügung. Diese Leitfäden sind Gold wert: Sie brechen das oft juristisch formulierte Berufsbild in eine praxisnahe, verständliche Sprache herunter und liefern konkrete Beispiele und Tipps für die Umsetzung im Betriebsalltag. Die Nutzung dieser Unterlagen ist nicht nur eine enorme Erleichterung, sondern signalisiert auch einen professionellen Zugang zur Ausbildung. Sie unterstreicht, dass die Rolle des Ausbilders heute weniger die eines "alten Meisters" ist, der sein Wissen nach Gutdünken weitergibt, sondern mehr die eines "Trainingsmanagers", der einen Lehrplan systematisch umsetzt.

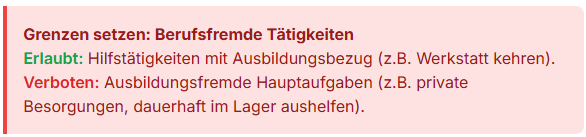

Grenzen setzen: Was sind berufsfremde Tätigkeiten?

Das Berufsausbildungsgesetz (BAG) schützt den Lehrling davor, als billige Hilfskraft missbraucht zu werden. Es gibt eine klare Regel: "Es ist nicht gestattet, vom Lehrling Arbeiten zu verlangen, die mit dem Wesen des Berufs unvereinbar sind." Man spricht hier von berufsfremden Tätigkeiten.

Was bedeutet das konkret?

- Erlaubt sind Hilfsverrichtungen: Natürlich gehört es dazu, dass ein Lehrling auch bei allgemeinen, unterstützenden Tätigkeiten mithilft, die im Zusammenhang mit seiner Ausbildung stehen. Ein Kfz-Techniker-Lehrling, der die Werkstatt kehrt oder Werkzeug sortiert, leistet eine solche Hilfsverrichtung.

- Verboten sind ausbildungsfremde Hauptaufgaben: Diese Hilfstätigkeiten dürfen aber nie überhandnehmen und auf Kosten der eigentlichen Ausbildung gehen. Wenn der Lehrling hauptsächlich mit Putzen, dem Ausführen privater Besorgungen für Mitarbeiter oder dem Kaffeekochen beschäftigt ist, liegt ein klarer Verstoß vor. Ebenso unzulässig ist es, den Lehrling dauerhaft für Aufgaben einzusetzen, die zu einem völlig anderen Berufsbild gehören (z.B. der angehende Bürokaufmann, der ständig im Lager aushilft).

Der Grundsatz ist einfach: Die Zeit des Lehrlings ist wertvolle Lernzeit. Jede Aufgabe sollte einen Beitrag zum Erreichen der Ausbildungsziele leisten. Der Lehrling ist im Betrieb, um einen Beruf zu erlernen, nicht um eine vollwertige Arbeitskraft zu ersetzen.

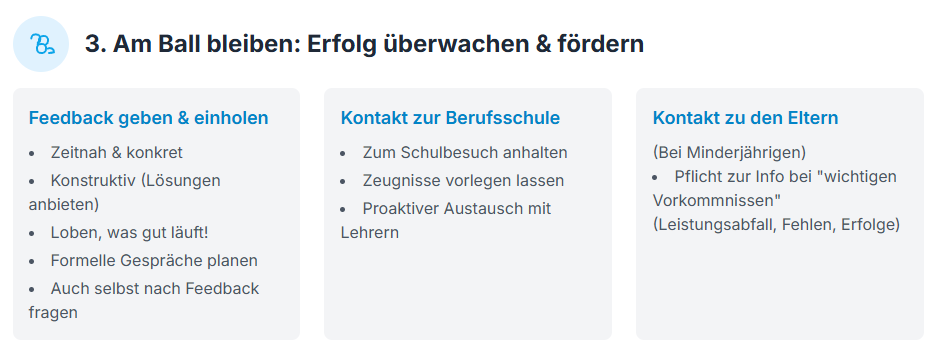

3. Am Ball bleiben: Ausbildungserfolg überwachen und fördern

Deine Aufgabe als Ausbilder ist nicht nur, Wissen zu vermitteln, sondern auch sicherzustellen, dass es beim Lehrling ankommt. Das Gesetz verpflichtet dich zur Überwachung des Ausbildungserfolgs. Das klingt vielleicht nach Kontrolle, meint aber in erster Linie eine pädagogische und unterstützende Begleitung. Du bist der Coach, der den Lernfortschritt beobachtet, Feedback gibt und bei Schwierigkeiten frühzeitig eingreift.

Diese Begleitung stützt sich auf drei Säulen der Kommunikation: das Feedbackgespräch, den Kontakt zur Berufsschule und den Austausch mit den Eltern. Diese Pflichten sind keine separaten, bürokratischen Aufgaben, sondern die Elemente eines vernetzten Frühwarn- und Unterstützungssystems. Ein Leistungsabfall im Betrieb zeigt sich oft auch in der Schule und hat vielleicht private Ursachen. Nur wenn du alle drei Bereiche im Blick hast, kannst du Probleme an der Wurzel packen und den Ausbildungserfolg sichern.

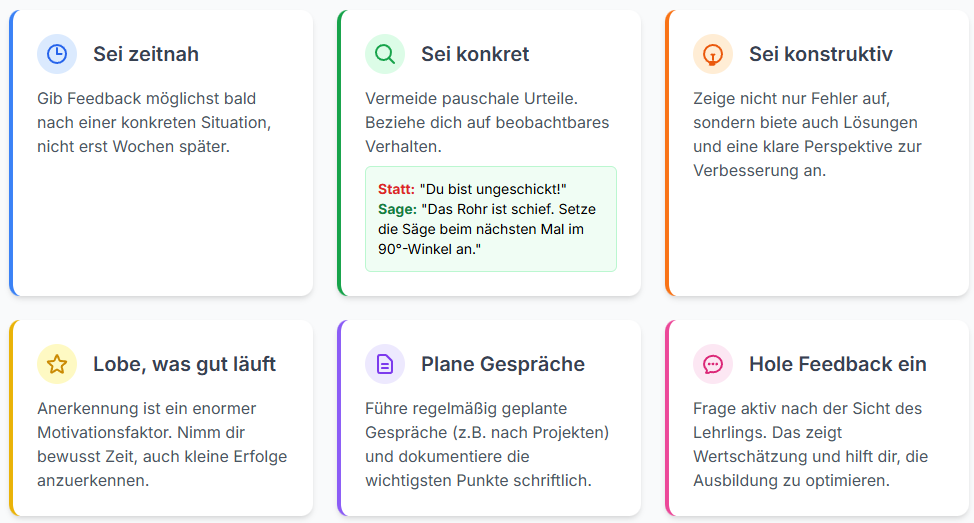

Das A und O: Regelmäßiges Feedback geben und einholen

Feedback ist das wichtigste Werkzeug, um die Entwicklung deines Lehrlings zu steuern und ihn zu motivieren. Gutes Feedback ist keine Kritik, sondern eine konstruktive Rückmeldung, die dem Lehrling hilft, seine Leistung einzuschätzen und sich zu verbessern.

Halte dich an folgende Regeln für wirksames Feedback:

- Sei zeitnah: Gib Feedback möglichst bald nach einer konkreten Situation, nicht erst Wochen später.

- Sei konkret und beschreibend: Vermeide pauschale Urteile. Statt "Du bist ungeschickt!" sage: "Du hast das Rohr schief abgeschnitten. Achte beim nächsten Mal darauf, die Säge genau im 90-Grad-Winkel anzusetzen." Beziehe dich auf beobachtbares Verhalten, nicht auf die Persönlichkeit.

- Sei konstruktiv: Zeige nicht nur Fehler auf, sondern biete auch Lösungen und Verbesserungsvorschläge an. Gib dem Lehrling eine klare Perspektive, was er beim nächsten Mal besser machen kann.

- Lobe, was gut läuft: Anerkennung ist ein enormer Motivationsfaktor. Nimm dir bewusst Zeit, auch kleine Erfolge und gut gemachte Arbeiten anzusuerkennen.

- Plane formelle Gespräche: Führe neben dem täglichen Feedback auch regelmäßig geplante Gespräche, zum Beispiel nach Abschluss eines Projekts, bei einem Abteilungswechsel oder vor Prüfungen. Dokumentiere die wichtigsten Punkte und vereinbarten Ziele schriftlich.

- Hole selbst Feedback ein: Frage deinen Lehrling aktiv nach seiner Sicht. "Wie kommst du mit den aktuellen Aufgaben zurecht?", "Gibt es etwas, das ich dir noch besser erklären kann?". Das zeigt Wertschätzung und hilft dir, die Ausbildung zu optimieren.

Brücken bauen: Kontakt zur Berufsschule

Der Lehrbetrieb und die Berufsschule sind die zwei Partner im dualen System. Eine enge Zusammenarbeit ist unerlässlich. Du hast die Pflicht, den Lehrling zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten. Das bedeutet auch, dass du dich für seine Leistungen dort interessierst.

- Zeugnisse und Unterlagen: Lass dir das Berufsschulzeugnis nach jedem Semester vorlegen. Auf Verlangen kannst du auch Einblick in Hefte und Schulunterlagen nehmen.

- Proaktiver Austausch: Warte nicht, bis Probleme eskalieren. Ein kurzer Anruf beim zuständigen Fachlehrer kann oft Wunder wirken. Wenn du merkst, dass ein Lehrling im Betrieb bei einem Thema Schwierigkeiten hat, kann ein Hinweis aus der Schule ("Er tut sich mit den theoretischen Grundlagen schwer") die Ursache klären. Umgekehrt ist eine Information von dir an die Schule ("Bitte das Thema XY noch einmal wiederholen, das brauchen wir gerade dringend in der Praxis") ebenso wertvoll.

Die Eltern im Boot: Kontakt zu den Erziehungsberechtigten

Solange dein Lehrling minderjährig ist (unter 18), hast du die gesetzliche Pflicht, seine Eltern oder Erziehungsberechtigten über "wichtige Vorkommnisse" zu informieren. Das schafft Transparenz und ermöglicht es den Eltern, ihren Teil zur Unterstützung beizutragen.

"Wichtige Vorkommnisse" sind zum Beispiel:

- Deutliche und anhaltende Leistungsabfälle

- Wiederholtes unentschuldigtes Fehlen oder Zuspätkommen

- Gravierende Verhaltensauffälligkeiten

- Längere Krankheitsphasen

- Aber auch: Besondere positive Leistungen oder Erfolge!

Ein proaktiver, partnerschaftlicher Umgang mit Schule und Elternhaus verwandelt deine gesetzlichen Pflichten in eine wirksame Strategie. Du agierst nicht als reaktiver Problemlöser, sondern als vorausschauender Mentor, der ein stabiles Netz um den Lehrling spannt und so die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Lehrabschlusses massiv erhöht.

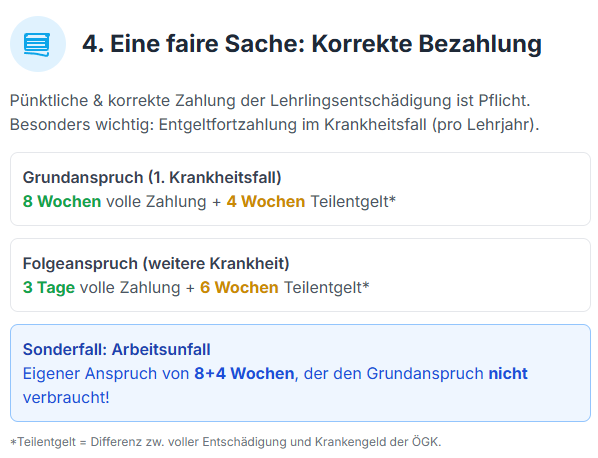

4. Eine faire Sache: Die Lehrlingsentschädigung korrekt bezahlen

Eine der grundlegendsten Pflichten des Lehrberechtigten ist die pünktliche und korrekte Zahlung der Lehrlingsentschädigung (oft noch als "Lehrlingseinkommen" bezeichnet). Die Höhe ist in der Regel im jeweiligen Kollektivvertrag festgelegt und nach Lehrjahren gestaffelt.

Besonders wichtig und oft komplex sind die Regeln zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Hier gelten für Lehrlinge spezielle, schützende Bestimmungen, die im Berufsausbildungsgesetz (§ 17a BAG) verankert sind. Diese Regeln sind bewusst großzügiger gestaltet als für reguläre Arbeitnehmer, da der Gesetzgeber die besondere Schutzbedürftigkeit von Auszubildenden anerkennt. Eine längere Krankheit soll nicht sofort zu finanziellen Nöten führen und den Fortbestand der Lehre gefährden.

Es ist entscheidend, diese drei Szenarien genau zu kennen, um Fehler bei der Lohnverrechnung zu vermeiden:

Szenario 1: Grundanspruch bei Krankheit oder Unglücksfall

Wenn ein Lehrling im Laufe eines Lehrjahres zum ersten Mal krank wird oder einen Freizeitunfall hat, greift der Grundanspruch. Dieser sichert ihm zu:

- 8 Wochen volle Entgeltfortzahlung: Der Lehrling erhält für acht Wochen seine volle Lehrlingsentschädigung vom Betrieb weiterbezahlt.

- 4 Wochen Teilentgelt: Im Anschluss daran hat er für weitere vier Wochen Anspruch auf ein Teilentgelt. Dieses Teilentgelt ist die Differenz zwischen der vollen Lehrlingsentschädigung und dem Krankengeld, das er von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erhält. Der Betrieb zahlt also nur noch den Differenzbetrag auf.

Dieser Grundanspruch gilt pro Lehrjahr. Mit Beginn eines neuen Lehrjahres entsteht der Anspruch von 8+4 Wochen neu.

Szenario 2: Folgeanspruch bei weiterer Krankheit

Was passiert, wenn der Lehrling im selben Lehrjahr erneut krank wird, nachdem sein Grundanspruch von 8+4 Wochen bereits ausgeschöpft ist? Für jeden neuen, separaten Krankheitsfall entsteht ein Folgeanspruch:

- 3 Tage volle Entgeltfortzahlung: Für die ersten drei Tage der neuen Erkrankung zahlt der Betrieb wieder die volle Lehrlingsentschädigung.

- 6 Wochen Teilentgelt: Danach besteht für bis zu sechs weitere Wochen Anspruch auf das Teilentgelt (Differenzzahlung).

Szenario 3: Sonderfall Arbeitsunfall oder Berufskrankheit

Fällt ein Lehrling aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer anerkannten Berufskrankheit aus, greift eine besonders wichtige Schutzbestimmung. In diesem Fall entsteht ein eigener, separater Anspruch auf Entgeltfortzahlung, der pro Anlassfall gilt:

- 8 Wochen volle Entgeltfortzahlung

- 4 Wochen Teilentgelt

Das Entscheidende hierbei ist: Dieser Anspruch aus einem Arbeitsunfall verbraucht nicht den Grundanspruch für "normale" Krankheiten. Er steht dem Lehrling zusätzlich zur Verfügung. Diese Regelung trägt dem erhöhten Unfallrisiko von Personen in Ausbildung Rechnung. Sie stellt sicher, dass ein Unfall in der Arbeit die soziale Absicherung des Lehrlings für spätere, private Erkrankungen nicht schmälert. Gleichzeitig ist sie ein starkes Signal an die Betriebe, wie wichtig die Investition in Arbeitssicherheit ist.

Zur besseren Übersicht hier die Regeln in einer Tabelle zusammengefasst:

Anlass | Anspruchsart | Dauer der vollen Entgeltfortzahlung | Dauer des Teilentgelts* |

Krankheit / Unglücksfall | Grundanspruch (pro Lehrjahr) | 8 Wochen | 4 Wochen |

Weitere Krankheit (im selben Lehrjahr, nach Ausschöpfung des Grundanspruchs) | Folgeanspruch (pro neuem Ereignis) | 3 Tage | 6 Wochen |

Arbeitsunfall / Berufskrankheit | Eigener Anspruch (pro Anlassfall) | 8 Wochen | 4 Wochen |

*Teilentgelt = Differenz zwischen voller Lehrlingsentschädigung und dem Krankengeld der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

5. Sicher ist sicher: Arbeitssicherheit von Tag eins an gewährleisten

Die Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz ist eine deiner absolut unverhandelbaren Kernpflichten. Für Lehrlinge, insbesondere für Jugendliche unter 18 Jahren, gelten dabei besonders strenge Regeln. Hier gibt es null Toleranz für Nachlässigkeiten.

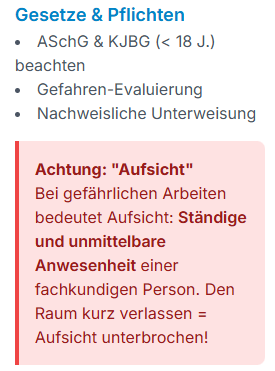

Die Schutzbestimmungen stützen sich auf zwei gesetzliche Säulen:

- Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG): Dieses Gesetz regelt die allgemeinen Sicherheitsstandards für alle Beschäftigten.

- Das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz (KJBG): Dieses Gesetz legt zusammen mit seiner Verordnung (KJBG-VO) deutlich strengere, zusätzliche Schutzmaßnahmen für alle Arbeitnehmer unter 18 Jahren fest. Diese Regeln haben immer Vorrang!

Gefahren erkennen und bannen: Evaluierung & Unterweisung

Deine Verantwortung beginnt nicht erst, wenn etwas passiert ist, sondern lange davor.

- Gefahrenermittlung (Evaluierung): Noch bevor du einen Lehrling einstellst, musst du eine Arbeitsplatzevaluierung durchführen. Dabei musst du die spezifischen Gefahren für einen jungen, unerfahrenen Menschen, dessen Körper sich noch in der Entwicklung befindet, besonders berücksichtigen.

- Gefahrenunterweisung: Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist die Unterweisung. Du bist verpflichtet, den Lehrling vor dem ersten Arbeitsbeginn umfassend über alle Gefahren im Betrieb, die korrekte Nutzung von Maschinen und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) sowie das Verhalten im Notfall zu informieren. Diese Unterweisung muss:

- nachweislich erfolgen (lass sie dir schriftlich bestätigen!),

- während der Arbeitszeit stattfinden,

- und mindestens einmal jährlich wiederholt werden.

Besondere Schutzregeln für Jugendliche (KJBG)

Für Lehrlinge unter 18 Jahren gelten rigide Vorschriften, die du genau kennen und einhalten musst:

- Arbeits- und Ruhezeiten:

- Die tägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden, die wöchentliche 40 Stunden nicht überschreiten. Eine Ausdehnung auf 9 Stunden pro Tag ist nur möglich, um eine längere Wochenfreizeit (z.B. ein "kurzer Freitag") zu ermöglichen.

- Nach spätestens 4,5 Stunden Arbeit steht dem Jugendlichen eine Pause von mindestens 30 Minuten zu.

- Zwischen zwei Arbeitstagen muss eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 12 Stunden liegen.

- Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit: Grundsätzlich gilt ein Beschäftigungsverbot in der Nacht (20:00 bis 06:00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen. Für bestimmte Branchen wie das Gastgewerbe oder Bäckereien gibt es klar definierte Ausnahmen (z.B. Arbeit bis 23:00 Uhr für über 16-Jährige im Gastgewerbe).

- Beschäftigungsverbote und -beschränkungen: Die KJBG-Verordnung listet eine ganze Reihe von Arbeiten auf, die für Jugendliche gänzlich verboten sind. Dazu gehören unter anderem der Umgang mit bestimmten gefährlichen Arbeitsstoffen, Arbeiten unter Einwirkung von starkem Lärm oder Vibrationen sowie Tätigkeiten in sittlich gefährdenden Umgebungen (z.B. Striptease-Lokale).

Das entscheidende Detail: Die Bedeutung von "Aufsicht"

Für manche dieser gefährlichen Tätigkeiten sieht das Gesetz eine Ausnahme vor: Nach einer bestimmten Ausbildungsdauer (z.B. 18 Monate) und einer entsprechenden Unterweisung darf der Lehrling diese Arbeiten "unter Aufsicht" durchführen.

Hier lauert eine oft missverstandene Falle. "Aufsicht" bedeutet im Sinne des Gesetzes nicht, dass du nur irgendwo im selben Gebäude bist. Es bedeutet, dass eine fachkundige Person ständig und unmittelbar anwesend sein und die Arbeit überwachen muss. Verlässt du als Ausbilder den Raum, auch nur für einen kurzen Moment, um ans Telefon zu gehen oder etwas aus dem Büro zu holen, ist die Aufsicht unterbrochen. In diesem Moment müsste die gefährliche Tätigkeit vom Lehrling eingestellt werden.

Diese strikte Auslegung hat massive praktische Konsequenzen für deinen Arbeitsalltag. Sie bedeutet, dass die Ausbildung an gefährlichen Maschinen eine 1:1-Betreuung erfordert und deine Zeit vollständig bindet. Die Planung von Arbeitsabläufen und die Zuteilung von Aufgaben müssen diesem Umstand Rechnung tragen. Das Verständnis dieser Regel ist entscheidend, um schwere Unfälle und empfindliche Strafen zu vermeiden.

Schlusswort: Du formst die Fachkräfte von morgen

Wenn du bis hierher gelesen hast, ist dir sicher eines klar geworden: Die Rolle des Ausbilders ist anspruchsvoll und facettenreich. Sie verlangt fachliche Exzellenz, pädagogisches Geschick, organisatorisches Talent und ein solides rechtliches Grundwissen.

Die fünf Säulen deiner Verantwortung – der strukturierte Ausbildungsplan, die fördernde Überwachung, die faire Bezahlung, die kompromisslose Sicherheit und die aktive Partnerschaft mit Schule und Eltern – sind mehr als nur eine Liste von Pflichten. Sie sind die Bausteine, aus denen eine qualitativ hochwertige und erfolgreiche Lehrausbildung entsteht. Sie sind das Fundament, auf dem junge Menschen ihre berufliche Zukunft aufbauen können.

Indem du diese Verantwortung ernst nimmst und deine Aufgaben professionell erfüllst, leistest du einen unschätzbaren Beitrag. Du investierst nicht nur in die Zukunft eines einzelnen jungen Menschen. Du sicherst die nächste Generation von qualifizierten Fachkräften, stärkst damit die Wettbewerbsfähigkeit deines eigenen Unternehmens und trägst maßgeblich zum Erfolg des gesamten Wirtschaftsstandorts bei. Das ist eine Aufgabe, auf die du zu Recht stolz sein kannst.